Por Amália Safatle

Se alguém perguntasse qual atividade humana causa os maiores impactos socioambientais no mundo, as pessoas facilmente citariam a petrolífera, as obras de infraestrutura e construção civil, a agropecuária convencional, entre outras.

Com uma reputação bem menos pesada, a indústria da moda, no entanto, figura no topo das mais desafiadoras para a agenda da sustentabilidade. Embora seja uma das que mais geram empregos e renda no mundo todo, responde por impactos profundos e difusos em toda a sua extensão, desde a extração de diversas matérias-primas até o descarte, incluindo a forma como é consumida e utilizada, e as condições de trabalho com que é produzida.

Expor às claras para a sociedade tudo o que está por trás da cadeia produtiva da moda é o primeiro passo para buscar melhores práticas. Ao mesmo tempo, este é seu primeiro grande obstáculo, uma vez que a indústria do vestuário soa como algo soft, atraente, colorido, cool.

Pois quem imaginaria que sua calça jeans pode ter percorrido 75 mil quilômetros até chegar ao armário? Que hoje se consomem 400% mais roupas do que 20 anos atrás? Que esse consumo muito além do necessário é acelerado por uma lógica descartável – na qual uma marca como a Zara repõe novas coleções a cada 36 horas em suas lojas no Hemisfério Sul e a cada 24 horas no Hemisfério Norte?

Que, para serem descartáveis, os itens são de baixo preço e qualidade? Que são de baixo preço e qualidade porque, em muitos casos, essa indústria não valoriza o trabalhador que os produziu nem respeita o ambiente de onde seus recursos foram extraídos e onde serão descartados? (saiba mais sobre os impactos ambientais e sociais da cadeia da moda).

Para entender como essa poderosa e rentável lógica econômica se impôs mundo afora a espalhar o business as usual (o modo convencional de se fazer negócios), vale resgatar a História – não só da moda, mas do conceito de consumo e da própria sustentabilidade.

Conceito pelo avesso

Podemos entender desenvolvimento sustentável como um modelo que busca conservar e restaurar o ambiente do qual a economia se serve para suprir as necessidades das atuais gerações, sem comprometer o futuro das que ainda virão. Quanto mais durável for um produto e quanto menos energia consumir para atender uma determinada necessidade, mais atributos de sustentabilidade possui.

Sendo assim, a indústria da moda já apresenta de início uma contradição, na medida em que se alimenta da impermanência e da efemeridade – como define o historiador e estilista João Braga, autor de diversos livros sobre o tema. “A moda sempre nega o que está em vigência para apresentar algo novo. É um bem, por natureza, perecível.”

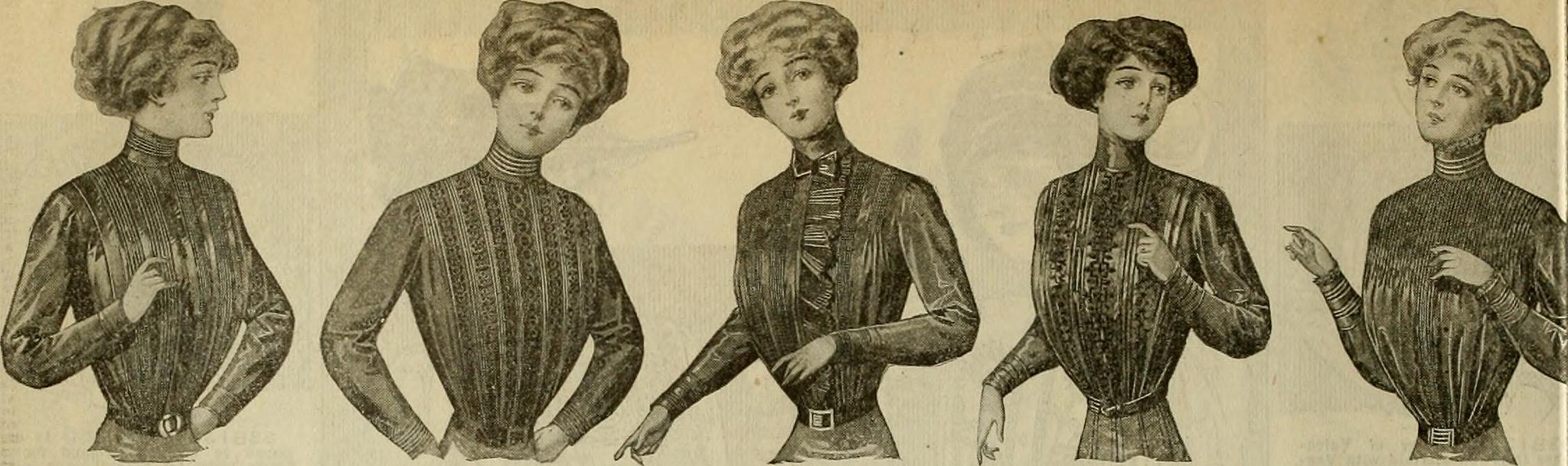

Embora a sociedade de consumo tenha acelerado tais características como nunca, a problemática não vem de hoje. Desde que as vestimentas, além de protegerem o corpo do frio ou do sol, passaram a denotar determinado status social e diferenciação de poder, sendo copiadas por quem aspirava os níveis mais altos na sociedade, os “lançamentos de moda” começaram a se tornar frequentes.

Uma das passagens da História dá conta de que o Ocidente, na época das Cruzadas, ficou encantado com aquilo que viu pela primeira vez no Oriente: tecidos sofisticados, tapetes e tapeçarias cobrindo o chão e as paredes, perfumes em forma líquida. Os cruzados que sobreviveram aos combates e voltaram para casa começaram a trazer as novidades para a nobreza ocidental, despertando interesse por essas mercadorias.

Tinha início, então, o mercantilismo, soprando os primeiros ares do sistema capitalista. Surgia a burguesia, composta de comerciantes que enriqueceram valendo-se dessas transações e formavam os burgos em torno dos feudos.

Com dinheiro, mas sem sangue azul, o burguês procurava ser respeitado na sociedade copiando as vestimentas do nobre – especialmente a partir do declínio do sistema medieval, que impunha leis suntuárias pelas quais era determinado o modo com que cada classe social deveria se vestir.

Assim que era copiada, a nobreza, então, mudava o estilo das roupas, em um processo contínuo de novidade e cópia. “Foi assim que surgiu o prazo de validade na moda. A moda foi, é e será um diferenciador social”, afirma Braga, autor de História da Moda – Uma narrativa (D’Livros Editora).

Com a evolução do capitalismo, todo esse processo foi acelerado, dando origem a uma verdadeira cultura do consumo – e não só consumo de moda, obviamente.

A trama das revoluções

Para escrever Cultura do Consumo, Fundamentos e Formas Contemporâneas, a professora Fundação Getulio Vargas Isleide Fontenelle conta que mergulhou na História para entender como essa cultura se originou: “Ela nasce nas décadas finais do século XIX, especialmente a partir de dois eventos, a Revolução Industrial e a revolução política, liberal, burguesa, que tem na Revolução Francesa o seu tipo ideal”, diz.

Segundo a professora, que há 12 anos leciona disciplina sobre os fundamentos e as tendências da cultura do consumo, a Revolução Industrial levou à produção de mercadorias que precisavam ser escoadas, enquanto a revolução liberal permitiu uma condição-chave para o florescimento da indústria da moda: a mobilidade social. Com as leis suntuárias deixadas no passado, a burguesia podia copiar à vontade as roupas da aristocracia. “Coincidentemente ou não, a Revolução Industrial começou fortemente pela indústria têxtil”, observa.

Só que essa mesma indústria têxtil trouxe a massificação. Então, como se diferenciar socialmente? A resposta veio com o lançamento sucessivo de coleções, em um ritmo tão frenético quanto o das máquinas que as produziam.

Hoje, no mundo digital, a facilidade de copiar é tão grande que nem faz mais sentido lançar coleções que antecipam as próximas estações da natureza (outono-inverno, primavera-verão). O lançamento é feito para uso instantâneo. “‘Veja agora!, compre agora!’ são as palavras de ordem”, diz Braga.

O ritmo da fast fashion evidenciou tantas mazelas ambientais e sociais que seu sentido começou a ser crescentemente questionado a partir da década de 1990, provocando a reação do movimento slow fashion e do consumo responsável – da mesma forma que, na alimentação, o slow food se contrapôs ao fast food.

Cabe no bolso

Mas, para João Braga, ambas as correntes – o consumismo acelerado e o consumo responsável – provavelmente continuarão coexistindo, atendendo a públicos com valores e visões de mundo diferentes entre si.

Para a boa parte do público que se deixa embalar nas ondas do marketing, a moda atende ao apelo irrecusável de fazer o indivíduo, facilmente, considerar-se incluído na sociedade. “A roupa é um bem acessível, muito mais que uma casa, do que um carro. A pessoa adquire uma simples peça de roupa e se sente contente por alguns dias.”

Embora as críticas ao consumo desnecessário já existissem no início do século XX, elas partiam de autores marginais, que eram pouco levados em consideração. “Não cabia esse tipo de crítica no momento em que a produção capitalista se acelerava e a crise ambiental não parecia tão evidente. O objetivo era apenas escoar produtos”, diz Fontenelle, lembrando que a razão de ser do capitalismo é gerar excesso de produção e vendê-lo.

Como já mencionado, o questionamento à forma de consumir só ganhou alguma força no Brasil na década de 1990, tendo a Eco 92 como um marco. A crescente pressão da sociedade civil chamou as empresas à responsabilidade e o tema do consumo consciente entrou de vez no radar da opinião pública.

Todo esse movimento, entretanto, não aplacou a sede de consumo da maioria. Suas vertentes transformaram-se ao longo do tempo – mas não o ato de consumir em si. Se antigamente o consumo era calcado basicamente em objetos, com o tempo passou a incluir também os serviços e, desde os anos 1980, a explorar fortemente as experiências. Isso inclui todo tipo imaginável, como viajar, ir a restaurantes, beber o leite que você mesmo tirou da vaca em uma fazenda, pular de paraquedas. Mas inclui o inimaginável também: hoje se consome até mesmo experiências como as de sentir dor e de ser sequestrado (leia mais aqui).

Puxando o fio

Embora existam correntes que pregam a vida mais simples, minimalista, com menos objetos – para quem, claro, já teve acesso ao que precisava –, isso não necessariamente significa menos consumo. Reduzir a posse de bens materiais e comprar serviços e experiências nem sempre reduzem impactos (uma viagem, por exemplo, pode emitir muito carbono).

“A principal mensagem do vídeo Lowsumerism [produzido pela agência Box 1824] é ‘diminua o consumo de objetos’. A minha bronca é que a gente só fica na ponta do processo, não discute a fundo. Aí, o que era alternativo vira modismo e é empacotado pela indústria e pelo comércio. Já surgiu, por exemplo, o mercado de coach para ser minimalista, vendendo vídeos, livros etc.”, diz Fontenelle.

Como ela relata, a pergunta que vai a fundo é: “Por que a gente quer tanto consumir? A gente não nasceu assim. A história do desejo pelo consumo tem 150 anos da maneira como é formatado hoje, mas a história de que o homem é um ser de paixões tem a idade do mundo”. Dito isso, a professora procurou investigar como essas paixões foram sendo dirigidas para o consumo.

Isleide Fontenelle puxou o fio desse novelo pesquisando a formação da sociedade burguesa. Tal sociedade, que tinha muito forte o autocontrole das paixões, seguindo uma ética do trabalho duro voltado para a acumulação de riqueza e postergação do prazer, começou a viver sob a contradição da cultura do consumo, que instigava a satisfação imediata, financiada pelo crédito farto.

Assim, o ethos do trabalho acabou sendo corroído pelo ethos da satisfação imediata. Um slogan resume a ideia: “Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta”. Em uma linguagem psicanalítica, é o que Fontenelle chama de ethos do gozo, ou seja, do prazer que não é contido. Hoje, diante da consciência de um mundo de recursos materiais finitos, o consumo de experiências imateriais vem representar a busca de uma fonte de prazer inesgotável. “A experiência tornou-se a mais nova mercadoria.”

Com um apelo tão forte do inconsciente explorado pela lógica capitalista, como falar de consumo consciente? O passado já mostrava a dificuldade de romper o business as usual, mesmo quando a cultura ocidental protagonizava sua época de maior rebeldia, décadas atrás.

A costura do cool

Nos anos 1960, a primeira geração de fato que nasceu, cresceu e foi educada dentro da lógica do consumo começou a questionar todo o sistema – era a contracultura, que expressou seu protesto pelas artes, pela política e pelo comportamento, inclusive na forma de se vestir.

Mas essa mesma contracultura acabou servindo de fonte na qual o marketing bebeu. A estética hippie foi apropriada pelo mercado, ajudando a dar sangue novo para a publicidade que vivia uma crise de criatividade na época.

A série Mad Men mostra justamente o mundo da publicidade nos anos 1960, quando a moda da calça boca de sino e outros tantos modismos cool da subcultura se massificaram, movimentando a engrenagem consumista. A obra The Conquest of Cool (a conquista daquilo que é descolado), de Thomas Frank, aborda justamente o encontro da contracultura com a cultura de negócios.

É como o sistema funciona, conclui Fontenelle. O raciocínio é: se não se pode vencê-los, junte-se a eles. As novas marcas funcionam como parasitas culturais, sugam o que surge como tendência nas subculturas, espelham-se nelas para criar uma imagem e a jogam no sistema. O artigo “Branding na era da mídia digital”, de Douglas Holt, publicado na Harvard Business Review mostra, passo a passo, como as subculturas se transformam em cultura da multidão (crowd culture).

Primeiro passo: mapeie a ortodoxia cultural (por exemplo, a fast food). Segundo: localize a oportunidade (as disfunções que essa ortodoxia causam, como a má alimentação). Terceiro: centre-se na crowd culture (por exemplo, passe a integrar o movimento crescente que prega a alimentação saudável). Quarto: espalhe a nova ideologia (por meio de uma comunicação viral que impulsione as vendas da nova marca). Foi o que a rede Chipotle Grill fez: colou-se à ideia de comida saudável para conquistar fatia de mercado do McDonald’s, mas usando a mesma lógica do fast food.

Assim como na alimentação, isso tende a ocorrer em qualquer setor, inclusive o de moda. Extrapolando ainda mais, é o risco que corre a própria sustentabilidade – mudar as coisas para mantê-las como são. “A Gro Brundtland [que ajudou a cunhar o conceito de desenvolvimento sustentável], quando veio ao Brasil, já dizia que o termo estava sendo sequestrado pela indústria”, lembra Fontenelle.

Se as propostas que levam a uma transformação da sociedade acabam sendo apropriadas pelo sistema, a saída estaria em mudar o sistema como um todo. Aí é que surgem propostas no sentido de um pós-capitalismo, como a economia circular e a economia compartilhada. Mas desde que sejam capazes de oferecer maior igualdade de oportunidades e redistribuir poder e renda, amparadas pela busca do bem viver e da satisfação do indivíduo por outras vertentes que não as do consumismo.